WORKS CASE4

職場風土改革の取り組み支援

□実施期間:約半年(1クラス6名)

□対象者:課長層

□業種:部品メーカー(工場)

お困り事

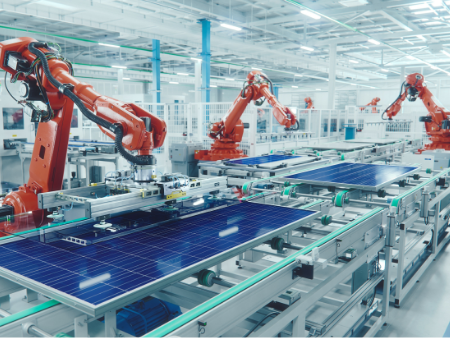

長年、風土改革に長年取り組んでいますが、職場相談件数も減らず成果が上がらない状況が続いています。職場は自動車部品の製造工場で、「明るい職場づくり」をテーマにした勉強会や教育を実施したり、挨拶運動を行ったり、さまざまな手を尽くしているものの一向に改善の兆しが見られません。このまま続けていても意味があるのか、とはいえこれ以上何をすれば良いのか、何が悪いのか、何か他にいい方法はないものか困っているという現状です。

解決の道筋(提案)

最初の入口として、上長である課長を対象に、自らの言動が周囲にいかに影響を与えているかに気づき、日々の言動を変化していくきっかけを得られる内容を企画しました。現在取り組まれている勉強会等を拝見すると、レジュメなども整備され、非常にしっかりと資料やスライドが用意されていました。こんなに一生懸命伝えているのに、なぜ伝わらないのか?と困惑されている状況かと察します。

一般的に、人は「伝えれば伝わる」と思いがちです。しかし、「伝える」ことと「伝わる」ことは別のことなのです。しかも、今回は、職場風土改革についての理解とともに、職場での行動変容を期待しています。

人は動機づけされれば動きますが、では、どのようにすれば動機づけされるのか。心理的な面へのアプローチが非常に重要となりますが、ここが難しく、教育のポイントとなります。

ねらい

まず、「明るい職場づくり」と聞いて反対する人は稀でしょう。しかし、そもそも「職場風土」とは何か?なぜ職場づくりの取り組みをしているのかの意義や意味を理解することが非常に重要です。そのためには、「伝える」よりも「考えてもらう」ことが必要なのです。

どのようにすれば、考えてもらえるのか。特に、工場で働く社員の皆様は職人気質の方が多く、論理的な議論や討議形式は彼らにはフィットしません。もっと身近なテーマなどからスタートし、興味喚起を促せるように「職場風土」を様々な側面から自分自身と関連させていき、一緒に考えてもらえるような投げかけや仕掛けを用意します。

じっくりと彼らの心理面に働きかけ、「聞く耳」が出来上がったのちに、明るい職場づくりに必要な能力(コミュニケーション・スキル)についての内容に入ります。

内容

コミュニケーション・スキルのうち、「観る」ことの得意な現場の方々に向け、まずは非言語コミュニケーションに絞って行います。

具体的にどのようなことをすればいのかという各論部分ですが、ここでも、本人が目的を理解し、必要性を感じない限り、関心をもって取り組んでくれることはありません。風土改革(明るい職場づくり)と、コミュニケーションにどんな関係があるの?という方もいらっしゃるからです。

関連性を感じられるよう、身近な例を用いて興味関心を喚起します。視覚的手法やアクティビティ、ロールプレイングなどを多用して体験的に理解を促す手法をメインに、心理的・感情的な側面も重要視しながら、参加者へ働きかけ、明日から現場でやってみよう、と思っていただける内容に仕上げました。

Copyright 2025 株式会社コーリング